童裝運(yùn)動鞋尾貨批發(fā)

在中國童裝名鎮(zhèn)織里,一件童裝從設(shè)計圖變成實體產(chǎn)品,只需要3小時,產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)效率,都可以精確到以秒為單位。全國平均每賣出2件童裝,就有1件出自織里。

這里有超過2萬家大大小小的企業(yè)從事童裝行業(yè),從源頭的布料織染、設(shè)計打版,到生產(chǎn)制作、質(zhì)檢,再到物流標(biāo)準(zhǔn)、打包分發(fā),你能想到的任何一個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),都能在方圓一公里以內(nèi)湊齊。

每年,成千上萬的“外鄉(xiāng)人”涌進(jìn)織里,他們創(chuàng)造一個個新的創(chuàng)富神話,也有人黯然退場,遍地絲綢和機(jī)杼的織里土地之下,埋藏?zé)o數(shù)的歡樂、心酸、壯志、不甘,和眼淚。

織里鎮(zhèn)隸屬于浙江湖州,在明成化年(1465-1487)《湖州府志》里,織里曾被稱作“職里”,崇楨年間《烏程縣志》改稱“織里”,因當(dāng)時織里絲綢織造業(yè)興旺,戶戶皆繡機(jī),遍聞機(jī)杼聲,故而得名。

這片土地歷來有著濃厚的商業(yè)氛圍。明代的織里、晟舍一代是全國的圖書出版中心,商賈云集、人文薈萃,凌濛初的《初刻拍案驚奇》和《二刻拍案驚奇》中就曾經(jīng)描繪過織里一代商品經(jīng)濟(jì)的活躍。

改革開放初期,織里農(nóng)民每天都會用扁擔(dān)挑著大包小包,將自家縫制的繡花枕套、兒童肚兜等小商品拿到路邊擺攤,這條街也被當(dāng)?shù)厝私凶觥氨鈸?dān)街”。

經(jīng)過40多年的風(fēng)雨變遷,如今的織里年生產(chǎn)總值達(dá)327.5億,連續(xù)多年蟬聯(lián)全國綜合實力百強(qiáng)鎮(zhèn),今年前8個月,全鎮(zhèn)童裝銷售總額超410億元,同比增長15.1%。同為童裝城的廣東佛山,靠著廣交會的地緣便利和工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)達(dá),一直與織里暗暗較勁,這兩座南方城市也“分食”了中國九成以上的童裝產(chǎn)業(yè)。

35歲的沈東平是土生土長的織里人,他的父母是第一代在織里小作坊創(chuàng)業(yè)賣服裝的本地人,他如今算是“織二代”。

他和妻子都在廠里上班,他的辦公桌上是霸氣的“外星人”三連屏,是屬于直男們才懂的性感,手邊擺著金燦燦的都彭打火機(jī),沈東平會不時盤一盤。對著辦公桌擺著一張整根雞翅木雕的樹根茶臺,用來招待客戶和朋友。

1978年,以軋村村民為代表的織里人,就開始以家庭作坊的形式做繡品生產(chǎn),東到上海,北到無錫、宜興,像百年前的書商船運(yùn)一樣,開始走南闖北的經(jīng)商之路,只是這次,織里走的更遠(yuǎn)。

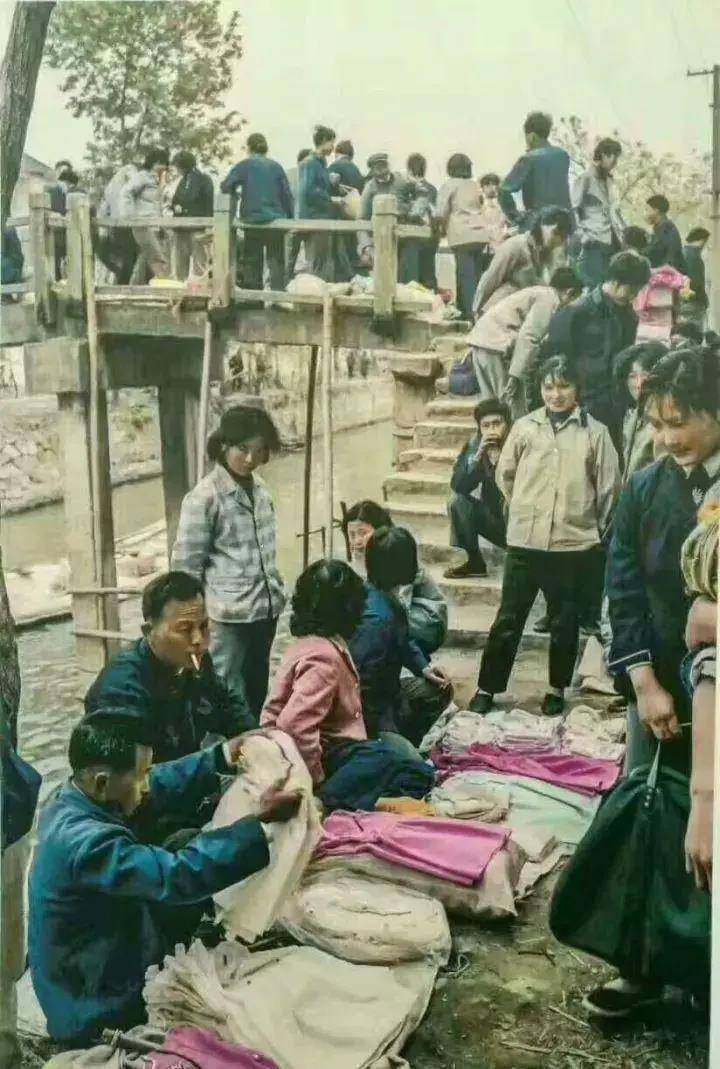

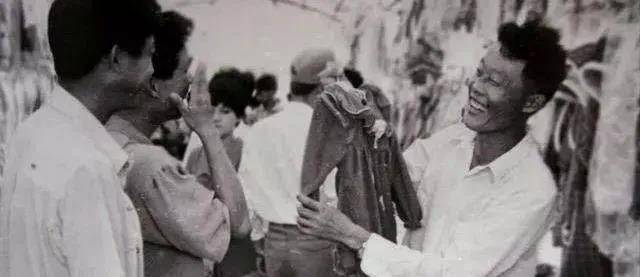

兩年后,軋村的大禮堂已經(jīng)變成了一個小市集。1983年,如今因為拆改已成空地的獅子橋邊,在當(dāng)年卻是另一幅熱鬧景象,附近的織里人每天都會挑著扁擔(dān),將自家小作坊縫制的繡花枕套、兒童肚兜等貨品挑到路邊去擺攤,當(dāng)?shù)厝怂餍跃徒兴氨鈸?dān)街”,儼然一副湖州版清明上河圖的繁榮景象。眼見產(chǎn)業(yè)興旺,織里政府用玻璃鋼瓦在扁擔(dān)街搭了36個簡易棚,支持老百姓的自發(fā)貿(mào)易。

沈東平的父母也是這時候加入扁擔(dān)街大棚一員的。湖州本就是絲綢、羊絨等布料產(chǎn)地之一,借著產(chǎn)業(yè)鏈便利,也靠著自己雙手勤勞,中間沒有更多的商業(yè)秘密,沈東平父母一扁擔(dān)一扁擔(dān),“挑”出了沈家的幾套房子。

作為第一批“吃螃蟹”的織里人,沈東平的父母和其他織里人慢慢發(fā)現(xiàn)原本冷門的童裝漸漸進(jìn)入熱銷的序列,此后的十年里,越來越多的織里人投入到童裝行業(yè),這36個大棚,已經(jīng)容不下他們,織里童裝這棵樹,已經(jīng)長大。

1996年,占地7.5萬平方米、擁有900個商鋪的童裝城正式剪彩開張,但商戶入駐并不理想,還不到兩成。老商戶們舍不得離開大棚,更重要的原因是童裝城距離城區(qū)4.5公里,人煙都稀少,更別提客流。

但扁擔(dān)街的形式已經(jīng)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展,次年,政府正式將扁擔(dān)街劃為禁售區(qū),把童裝城的店面租金降到原先老店鋪的7成,店鋪面積卻是原來的兩倍,以吸引商戶入駐。不到一年,900個商鋪全部租出,商鋪數(shù)量也增加到1200個,此時織里童話的進(jìn)度條,開始走進(jìn)下一章。

進(jìn)入2000年后,隨著產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化,從事批發(fā)、OEM和貼牌的織里童裝迎來電商風(fēng)口,通過電商平臺,批發(fā)商們更加容易的找到織里的工廠。

2010年,時年24歲的沈東平也跨進(jìn)織里童裝圈,從天貓開始做起,沒有父母的幫助,只有家庭的熏陶,從小看著父母做生意的沈東平,熟悉童裝產(chǎn)業(yè)的一切流程,“門檻很低,什么人都可以做”,他跳進(jìn)童裝圈的原因也很簡單,因為這里的人不是賣童裝的就是做跟童裝相關(guān)產(chǎn)業(yè)的,“幾乎人人都在做”,在織里,你能找到做童裝所有需要的供應(yīng)商。

沈東平的話影射的另一層含義是織里童裝圈的怪象。每年被織里產(chǎn)業(yè)帶吸引而來的淘金者數(shù)不勝數(shù),這也導(dǎo)致織里的人工費(fèi)和住宿費(fèi)高的嚇人,隨地可見豪車,一個普通車工的工資基本在1萬元起步,很多工廠因為負(fù)擔(dān)不起人工成本而“出逃”,跑去外地開加工中心,本地沙縣的價格比很多一線城市的價格都高,同樣每年因為經(jīng)營不善而倒閉的人也不在少數(shù)。

之后沈東平與年長他11歲的哥哥分家,得到一部分父母留下的家產(chǎn),在家待業(yè)7年,“那幾年就是游手好閑”。直到2018年,沈東平整理心情再次開始創(chuàng)業(yè),在1688上注冊新店“沈家電子商務(wù)”,“因為錢花的差不多了”,沈東平并不忌諱說起從前的糗事和不成熟,在他看來,失敗更像是他命里的劫數(shù)。

“織里很少有十年以上的企業(yè),至少在我身邊沒有”,沈東平工廠樓下的一家公司,在今年上半年做出2億元的直播銷售,最近卻開始清空轉(zhuǎn)讓,而他的一些朋友,有的頭一年能做到1000萬,第二年會因為各種原因,銷量出現(xiàn)斷崖式的下跌,“他們大多一下子承受不了,從此意志消沉”。

在織里,這樣的故事童裝運(yùn)動鞋尾貨批發(fā),沈東平從小到大已經(jīng)見過太多,而他重新開始不過3年時間,如果明天就倒下,他自己都不會驚訝,在失敗面前,“有的人會一直消沉,會重新再來一次的,已經(jīng)是莫大的勇氣”。他們想不明白別人為什么成功,也就不知道自己為什么失敗,反之亦然。

沈東平的辦公室緊挨著生產(chǎn)車間,車間里踩縫紉機(jī)的工人多是男性。辦公區(qū)門口懸著一塊不大不小的LED電子鐘,上面的秒數(shù)不停跳動。他說工廠的生產(chǎn)是按秒計時的,一件衣服從圖紙到成品,只需要三個小時。

左邊是新開的玻璃房直播間,請來的主播每天都會播上幾小時,一天能賣個五千元,沈東平做的是童裝全品類的批發(fā),找他訂貨的都是網(wǎng)店和一些線下童裝店,對于直播零售,他覺得“有就行”。

織里不乏像沈東平這樣做全品類的童裝商家,但是就像他所說的那樣,這里大多商家猶如溫水青蛙,靠著產(chǎn)業(yè)帶的慣性在從事生意,湖州人骨子里的“安耽”特質(zhì)讓他們?nèi)狈ι鈭錾系睦切浴?

這幾年,服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂日新月異,溫水青蛙,逐漸變成春江水鴨,市場的需求在不斷倒逼產(chǎn)業(yè)帶的升級。在童裝領(lǐng)域里,也出現(xiàn)了越來越多的細(xì)分賽道,在校服分類中,織里更是已經(jīng)“吃”下全國90%的份額,其中領(lǐng)頭之一的國豪服飾,是“為數(shù)不多”在織里存活10年以上的企業(yè)。

二十一世紀(jì)初,國豪服飾的創(chuàng)始人就已經(jīng)在全國的商超鋪貨,隨著網(wǎng)購崛起,商超渠道漸感頹勢,2011年國豪請來已經(jīng)在織里摸爬滾打10年的但海波主管銷售,并同時負(fù)責(zé)電商部門的運(yùn)營,幾年時間,國豪從千萬級的年營業(yè)額發(fā)展到今年的兩個億。

同樣靠設(shè)計起家的還有新園區(qū)的趙威,憑借給穿著lo裙的女兒拍的一條短視頻出圈后,一家人從義烏來到織里,是沈東平口中“每年都會有新人來到織里”的淘金者之一。在織里3年,趙威的銷售額從500萬到今年的2000萬,從最初的Lo裙童裝到現(xiàn)在的兒童潮服全品類。

這批新來的掘金者,像外來物種一樣,正在悄然改變織里的童裝生態(tài)。除了把童裝看成一門生意外,新入局者對消費(fèi)者的需求有著更為敏銳的感知。

“比如我們設(shè)計連體褲,會考慮到孩子上廁所不方便,特地加了一條隱藏的拉鏈,雖然會增加數(shù)道工序,成本也高了不少,但是它能被用戶感知到,卻鮮有急功近利的同行模仿。”

注重細(xì)節(jié),也許是織里每個成功者的共同點。現(xiàn)在沈東平一年的銷量約有5000萬,他不想再做大,“再大我也控制不住,有多大本事就做多大的事”,但他依舊事必躬親,每天沈東平都會檢查數(shù)據(jù),他不接需求量極大的客戶,這是他控制風(fēng)險的小訣竅。“很多失敗的人都是賺了錢以后不管廠子”,失敗有很多原因,“但最終只能怪自己,怨不得別的因素”。

織里四十年熙熙攘攘,有的人賺到了快錢,有的人落地生根,更多人被大浪淘沙。但曾經(jīng)從扁擔(dān)街走出來的織里人,和剛來到這里的新織里人,也許會像“交流四水抱城斜,散作千溪遍萬家”,又或許像“一支獨放不是春,萬紫千紅春滿園”,給織里一些“新織法”吧。