網上批發童裝衣服一手貨源

她是熱搜中全網祝福的復婚女主角,是一個自閉癥孩子的媽媽,一個NT女兒的母親,一位賣魚攤販的妻子。

因感情矛盾,黃靜波2019年和丈夫離婚,大女兒歸她撫養,小兒子歸丈夫倪金磊撫養。離婚不久,兩歲多的兒子倪好確診自閉癥。黃靜波舍不下兒子,每天帶他在北京和香河之間往返康復訓練整整兩年,全家靠丈夫殺魚賣魚為生。

歷經坎坷,2023年初,倆人復婚。這一正能量的故事傳播開后,得到全網祝福:“患難見真情”“這才是父母該有的樣子。”

除了復婚自帶的浪漫情調,受電視劇《狂飆》高啟強的影響,網友對賣魚的倪金磊也充滿了興趣,他們涌進黃靜波的直播間,看五大三粗的倪金磊麻利地殺魚;看黃靜波嘗試第一次殺魚,覺得他們的日子充滿了希望……

三八婦女節那天,我們從北京趕到香河,見到了黃靜波,聽她說起熱搜背后不為人知的故事,這其中的一些心態和選擇,也許只有自閉癥孩子的父母才更明白。

香河是個小縣城,就在北京邊上,所謂的“北三縣”之一(指廊坊市下轄的三河市、大廠回族自治縣、香河縣),最出名的莫過于“香河肉餅”。

這些記者從成都、武漢、上海、北京等大城市趕來,大部分人需要先坐高鐵到邯鄲市,再打車到香河。黃靜波會按照記者到達的時間,分配出她接受不同媒體采訪的時間段,把他們熱情地引到家里,一遍又一遍講述自己輟學打工的經歷,同丈夫相識到結婚的過程,以及離婚又復婚的原因,講到傷心動情處,她總哭……

來采訪的人多了,黃靜波有點忙亂,一天三波,她不知如何安排;丈夫是個不善言辭的男人,有時會心情很好地配合采訪;有時話還沒說兩句話,就把天聊死了……

本來說好3月6日去,臨去的頭天晚上,倪金磊突然不愿意了,黃靜波見丈夫說話的語氣和臉色都不太好,沒敢多問原因,只說:“我也不知道他咋想的,但你們先別來了,等他緩兩天。”

3月7日,另一家媒體的記者直接去了香河,倪金磊剛開始沒同意采訪,但當天下午一進門就問:“記者呢?”于是又把記者喊來。那天晚上,倪金磊跟記者聊了兩個小時,黃靜波就帶著倆孩子出去遛彎。黃靜波說,這種長談從來沒發生在他們夫妻倆身上,“記者和我老公說的話,把我們一年的話都說盡了。”

這天晚上,黃靜波告訴我們:第二天可以來采訪了,倪金磊心情不錯。于是在三八婦女節這天,我們一早趕到香河,正想出發去倪金磊的魚攤時,他又告訴妻子:“先別讓記者來了。”

黃靜波不僅坦然接受有一個5歲多自閉癥兒子的事實,而且很智慧地利用直播平臺和媒體的報道,開始向外界展示他們家庭的日常,長遠來看是希望更多人了解自閉癥,接納支持這一群體。另一方面,她希望紅了之后,能轉化成一些現實中的好處,小區的鄰居、平時的主顧、同城的百姓知道她的故事后,更愿意光顧她家的魚攤,生意多了好掙錢,掙了錢,孩子們才能有更好的生活,這是最實際的。

倪金磊老實本分、吃苦耐勞,魚攤是他從父母手上接下的產業。高中不上學后他就跟著父母賣魚、殺魚,守著這個攤位14年,沒有打過第二份工,甚至從沒有離開過香河縣。他對采訪的記者說“賺錢有什么難的?”賺錢就是每天早上起來上魚,上午把魚賣光,刨去成本,一天的收入就到手了,怎么會難呢?

倪金磊年過六十的父母是魚攤真正的主心骨。尤其是他的母親,至今每天準時出現在市場忙生意。母親每個月給兒子發工資,前幾年孩子沒確診時,一個月發5000元;后來康復需要錢,就每個月發1萬支持孫子康復。

從心理上講,包括倪金磊和兩位老人在內,都還沒有接受有一個自閉癥孩子的事實,覺得說出去丟人,也不愿意媒體過多報道他們家的故事。他們想不開:“這么倒霉的事,怎么讓我們家攤上了?”

與倪金磊的沉默寡言相反,黃靜波性格熱情外放,待人接物很有耐心。采訪那天,她給我們煮了小餛飩當早餐,老公天不亮就起床上魚,她一般六點半起床,收拾廚房、擦地、給倆孩子做早餐、再送他們上學,然后去魚攤給丈夫幫忙。

黃靜波是個苦命的女人。她今年32歲,從工作到結婚,一直都在治愈童年的創傷,她渴望親密關系,期待有人愛,夢想有一個穩定的家。

“小時候爸爸經常不在家,我對他的印象很模糊。八九歲時,他發病了,我和媽媽才知道,他得了抑郁癥。”黃靜波說。當時她對抑郁癥不太了解,只是覺得父親的脾氣突然變得古怪、暴躁,后來跟母親梳理這件事,才發現父親兩年前就有了抑郁的征兆,只是一直在壓抑自己的情緒。“他覺得自己生病了,不斷做各種全身檢查,當時家里也沒什么積蓄,錢花出去了,卻沒有查出任何問題。”

后來父親出現了自殘行為,幻聽幻視,有一次還危及到了黃靜波的生命。“那幾年我都生活在恐懼的環境中,北京的出租屋只有十幾平米,很擁擠,我從來不敢把后背交給父親,不知道他下一秒會做什么。”黃靜波說。

黃靜波的母親意識到危險,她去女兒的學校,跪求校領導和老師,要是父親來看望女兒或者要接她出去,千萬別答應。“那天晚上,我爸就割舌頭了,他已經病入膏肓,被搶救過來就開始在安定醫院住院。那時我媽一個月才掙500塊,我爸一天的醫藥費就100多。我每天自己上學,我媽一邊上班一邊去醫院照顧我爸。”黃靜波回憶。

抑郁癥讓本就飄搖的家庭雪上加霜,黃靜波的班級組織看電影,每位同學交10塊錢,她拿不出來,是一位好心的老師幫她付的,這位老師很注意維護黃靜波的自尊,悄悄跟她說:“如果有同學問你為什么沒交錢,你就說交給老師了。”

“老師跟我說過一句話,‘你這輩子都不能想到『死』這個字’,當時我太小,不明白這句話的意思,只回答她‘我記住了’。后來我生活中又遇到很多問題,也想到過死,但老師這句話一直印在我腦子里,拯救了我。”她說。

在北京的中學,她只念了半年,母親說,“我在北京養不了你了’,就這樣,黃靜波被媽媽送回香河,這個她倍感陌生的小縣城,跟姥姥在一起生活,沒有母親陪伴,沒有朋友,無人傾訴。

回老家那年冬天,黃靜波的父親就走了,怕她承受不了,過了很久消息才傳到黃靜波這里,她沒有見父親最后一面,他們這個不像樣的家終于散了。

上初一時,黃靜波還在北京,她學習成績好,甚至當了班長,評上了市三好學生。初一沒上完,她轉學到香河,陌生的環境加上父親去世帶來的打擊,她無心學習,也交不到知心朋友,甚至還有同學排擠她。

“我更多的是一個小透明,不敢跟誰多說幾句話,也不知道怎么保護自己,到初三后半年才調整好狀態,學習成績趕了上來。”她說。

中考時網上批發童裝衣服一手貨源,她差幾分沒有考上縣重點,就去了一所普通高中,在那里談了第一次戀愛,戀愛的對象就是倪金磊。

黃靜波對這段感情評價一般:“他第一眼看上去不是特別木訥的人,恰恰相反,特別張揚。跟他接觸久了我發現,他的性格和外表反差很大,我倆雖然早戀了,但維持了兩個月就掰了,實在是交往不下去了。”

兩人此后再無交集,倪金磊很快從高中輟學。高二上半年,黃靜波也不讀了,去了北京打工,那時她還有4個月才滿18周歲,招工時她就撒謊說,她滿18了。

到北京后,黃靜波一頭扎進服裝銷售行業,開啟了她人生中最值得回味的五年,像每一個北漂一樣,租最破的房子,吃最便宜的飯菜,但自己掙錢自己花,快樂又有尊嚴,甚至還能孝敬在北京的母親。

她最初賣運動裝,沒經驗,一個月才掙一千五六,從早上7:00一直站到下午5:00。盡管如此,黃靜波每個月固定給母親交600塊,拿去還爸爸看病欠下的外債,剩下的錢除了生活花銷就存起來。

后來她又換了一份女裝店的工作,底薪加提成第一個月就拿了5000多,給母親家添置了兩臺空調,那時她母親一個月才掙1000塊。因為記性好、會說話,她工資越來越高,經常能超過1萬塊。

“我媽也覺得挺驕傲的。”黃靜波自豪地說,轉而又有些失落,“后來我不上班了、結婚了,經常做夢都會夢到自己在北京賣衣服,夢到那個環境,我喜歡自己那個時候的狀態。”

期間,她還談了一個兩年的戀愛,兩個人甚至開始計劃到香河買房子,他們去看了房,交了定金,男方答應會在房本上寫她的名字,眼看著黃靜波就要結束她波折流離的人生有一個家了,但最后付款那一刻,男方卻退房了。這段感情無疾而終。“我也不清楚到底為什么,我們沒有談明白就分手了。”

那一年,感情受傷的黃靜波放下掙錢的念頭,休了假,帶著失意回香河老家療傷。“很久沒回來了,也沒什么朋友。”那天,她用了手機“搖一搖”功能,想找找周圍熟悉的朋友。沒想到,就搖了一下,把倪金磊搖出來了。

當時的黃靜波苗條身材,滿臉膠原蛋白,因為工作原因每天化妝,精致十足,早就不是六七年前那個跟倪金磊談戀愛的土妞兒了。

“我當時剛受完情傷,屬于一個想結婚的狀態,這句話正好說到我心坎上。”她說。當時倪金磊不僅是說說,他帶黃靜波去看了剛裝修好的新房,這是城中村拆遷補償的,不用還貸,寬敞明亮,只缺一個女主人,一切都那么剛剛好。

“我當時處于無家可歸的狀態。我從小跟著父母在北漂,父親生病后住在姥姥家,結婚前住在二姨家,根本不知道什么叫家,當時覺得有一個房子就叫家了。”黃靜波說,她根本來不及了解,五年未見的倪金磊到底是不是值得托付的男人。

2013年,倆人領證結婚。2014年,女兒出生,健康漂亮(本來懷的是雙胞胎,但另一個孩子孕檢查出不太健康,只得減胎)。2017年,兒子出生,湊成一個“好”字。

婚后,黃靜波回歸家庭,專心養娃,期間短暫地開過一個童裝店,但因疫情關門了;倪金磊每天殺魚、賣魚,日子表面平靜如流水,底下卻波濤洶涌。

黃靜波懷女兒時,妊娠反應嚴重,但倪金磊因為魚攤的生意,常常不在家,黃靜波一人挺著孕肚承受懷孕的辛苦,老公則住在鄉下老房子里,照顧魚塘里的魚。

“因為從小的經歷,我一直很要強,不會撒嬌和示弱,能自己解決的問題就不告訴他。而且我對他過度關愛,導致他沒有主動參與到家庭事務中,他自己都說,我太包容他了。”黃靜波反思。

與經歷曲折,在北京闖蕩多年的黃靜波不同,倪金磊就像一張白紙,他18歲就在魚攤賣魚,雖然也很辛苦,但始終都生活在父母的庇佑之中,沒有經歷過人生低谷,除了兒子的事,他覺得生活中再沒啥可操心的了。

“有事他會跟他媽說,但不會跟我溝通,我試圖跟他溝通,但得不到回應,他總在逃避問題,從來不把心里的想法說出來。后來我就給他發微信,長篇大論跟他解釋、講道理,他會直接刪掉,最后我也不想溝通了。”

“他不想離,有點要挽留的意思,各方面表現都很積極;我也知道他本質不壞,沒有對他徹底放棄希望,加上疫情爆發,到處封控,我不能出去找工作,所以我們雖然離婚了,但沒有離家,依然在一起生活。”黃靜波坦言。

當時兒子倪好剛2歲,家人慢慢發現孩子有點問題,跟他說話沒反應,臉上也沒有笑容了,到了兩歲半,連雙腳跳都不會了。

2020年7月,黃靜波帶兒子到北京兒童醫院檢查,最終確診自閉癥。當時癥狀還不太嚴重,黃靜波滿心以為干預一段時間會越來越好,她和老公把各自的金項鏈都賣了,拿去給孩子交學費。她每天從香河開車到北京的康復中心做訓練,車程往返三個小時,一個月干預花費1.3萬,算上家庭日常開支,總計2萬。

干預到3歲,倪好不但沒進步,反而退化了。本來會說的一點話突然不說了,認知也開始倒退,還出現了嚴重的睡眠障礙、挑食。

“最悲觀的時候我想,跟兒子一塊走算了,心里盤算著是不是還能給我閨女留點錢?我又想怎么才能擺脫這種責任呢?”黃靜波胡思亂想。

疫情期間兩年斷斷續續的干預,花掉這個家庭20多萬,最焦慮時黃靜波胖到150多斤。到四歲多,干預的作用加上倪好自身的發育,他的進步逐步明顯,尤其是認知能力的發展,他理解和表達的東西越來越多:去超市會提出讓媽媽買想吃的東西;讀繪本能推理出人物間的關系;情緒也越來越好,媽媽說的話能聽懂,也能基本執行。

后來因為疫情的影響,北京沒辦法去,家里的經濟也難以支撐。黃靜波開始自學干預,每天在家里教孩子說話、唱歌、拼圖。

三年,因為對兒子的愧疚、不舍,也因為無法到外面找工作掙錢,黃靜波都沒能下決心離開這個家。倪金磊每天仍然是進魚、殺魚、賣魚,夫妻倆各盡其職,維持著這個家。

兒子確診時,正趕上黃靜波的童裝店倒閉,她賠得血本無歸,手里一分錢都沒有,出于對兒子的愧疚、要強個性讓她走上了瞞著丈夫借債干預這條路:刷很多張信用卡,拆了東墻補西墻。到2022年底,她借的錢達到15萬,遠遠超出償還能力。“當時要有人說,拿走我一個腎給我20萬,我會毫不猶豫讓他拿走。”

負債的日子過到2022年底,有一天,倪金磊突然提出復婚,正好黃靜波也有這方面的考慮,出于坦誠,她這時才把欠錢的事告訴丈夫:“如果他還愿意,我們復婚后,這筆債務就得夫妻共同承擔。”

約定好這一共同目標,2023年1月30日,離婚4年后,兩人第二次到同一個地方領取了結婚證,重新走到一起。“沒有那么多浪漫,都很實際。”她說。雖然丈夫不是理想中的愛人,但沒有吃喝嫖賭的惡習,本質不壞,也吃得了苦,他們夫妻倆都是1991年生人,是那條街上最年輕的賣魚人,唯一的一對90后。

她對丈夫最大的期待就是希望他能夠再成熟一些,早日撐起魚攤大大小小的事情,為一家三口的未來努力籌謀。

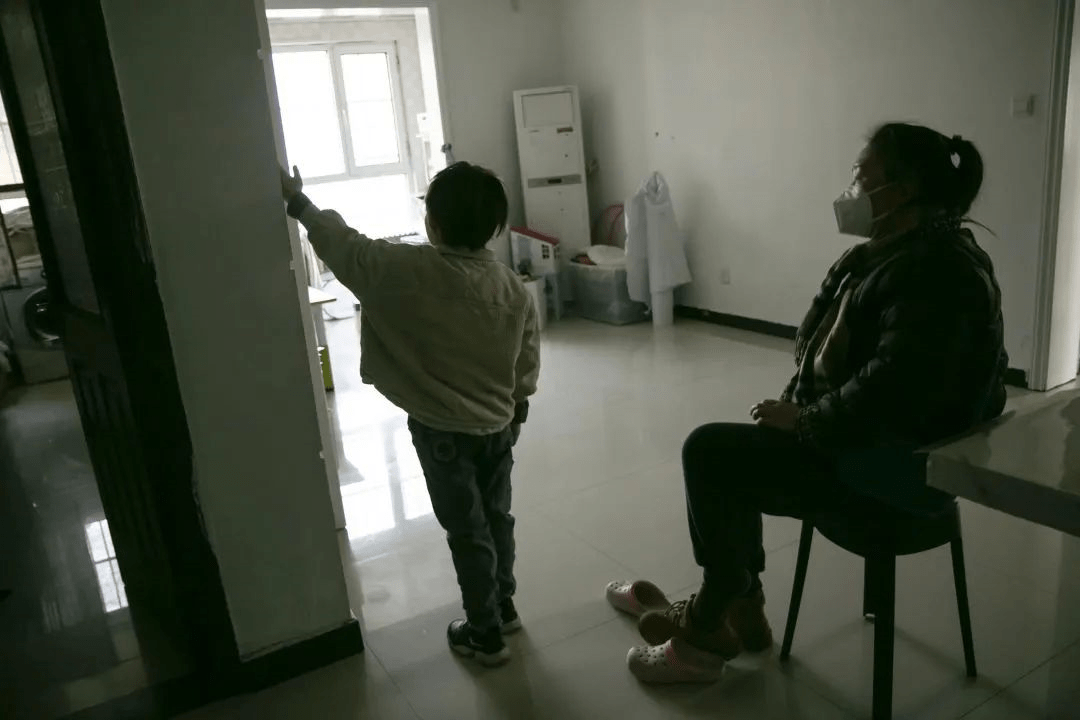

現在5歲多的倪好進入了一所幼兒園融合,每天上半天課,下午由媽媽帶著在干預、生活。黃靜波計劃兩年后把倪好送進普小融合,要實現這個目標,倪好在安坐、規則意識、情緒穩定上,還需要加強練習。

他們的大女兒今年上小學三年級,學習成績非常好,基本不用輔導作業,因為家庭的變故,她懂事得讓人心疼,可以自己做飯、照顧弟弟,看到媽媽哭,會跟媽媽說:“媽媽,我以后不結婚,不找男朋友,也不生孩子,就照顧弟弟。”

“她也要有她的生活,弟弟不應該成為姐姐的負擔,我就告訴她,‘爸爸媽媽會努力賺錢,以后肯定會保證弟弟的生活,也會保證你的生活,這些你都不用擔心。’”

現在,倪好送到幼兒園后,上午的時間黃靜波就去魚攤直播、學習殺魚,給老公幫忙。年輕時她總在漂泊,逃離那個不幸的原生家庭。現在,她的未來固定在了這個魚攤上,無法像戲劇舞臺上的娜拉一樣摔門而去,追尋外面的世界,得失之間,她已然做出選擇。